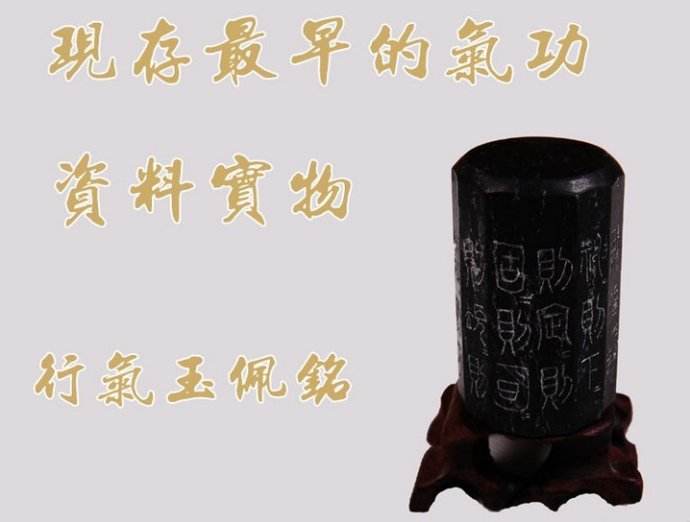

我國現存最早的氣功理論文物資料----行氣玉佩銘

我國現存最早的氣功理論文物資料----行氣玉佩銘

簡介

《行氣玉佩銘》又稱《行氣銘玉飾》以及《行氣銘》。文物長5.4釐米,外徑3.4釐米。器呈十二面棱柱狀,中空,頂部未透,下部有一直徑3毫米的穿孔,與中空內孔相通。

玉佩銘上刻有36字銘文,8個重文符號,共44字。

據郭沫若考證,認為是戰國初年,約公元前380年左右的實物,是一件反映氣功歷史的珍貴文物,也是到迄今為止,最早且完整描述氣功鍛煉的實物。

古玉《行氣銘》作為天津博物館的鎮館之寶,被陳放在形如天鵝狀博物館的中心地帶,即天鵝的內腹之地珍寶館。珍寶館面積600平方米,百餘件國寶級文物精品,陳列其中。不斷往前,深入到館中盡頭,一件不大的蒼綠古玉,在燈光的映襯下,異常醒目。

陳列在天津博物館的《行氣銘》實物

白色水晶的托面上,是用木托置放的「行氣」銘古玉。晶瑩剔透的水晶,襯著蒼綠色的古玉,相得益彰,引人入勝。即使隔著玻璃,靜靜的文物仿若有生命在跳動,一件在歷史的長河中輾轉的古玉,仿若正像人們述說著什麼,印證著什麼,那遠去的戰國,遠去的生命。

據珍寶館陳列內容設計及負責人錢玲介紹,在我國現有的文物藏品中,玉器上刻有銘文的極少,想不出有哪個可以參照的文物進行對比。這凸顯了《行氣銘》的珍貴,但也給文物的考證帶來了爭議。

天津博物館保管部主任副研究員,劉渤,負責保管此玉多年,看著展窗內的《行氣銘》,他介紹說:「簡短的幾十個字,卻論述了呼吸和行氣的全過程,以及靜氣功經驗的總結,具有極高的科學價值和文字學價值。除此以外,該器物表面晶瑩光滑

,邊角處理鋒潤,拋光均勻,經過二千多年的流傳,至今表面光亮度極高,穿孔大小均勻,也可驗證戰國時期的拋光技術和鑽孔技術已經達到一定水平,讓世人為之驚歎。」

來歷

以前,曾有人誤傳《行氣銘》是馬王堆的出土文物,事實不是如此。

天津博物館提供的資料顯示,《行氣銘》曾是合肥李氏舊藏之物,這裏的合肥李氏,據錢玲介紹,相傳是李鴻章的外甥。這一僅有的線索為這塊古玉增加了一絲神秘色彩。

老收藏家認為,李氏家族百餘年來即做官又經商,積累了大量財富,在收藏界頗有威望。尤其是李鴻章,1870年被清政府派往天津擔任直隸總督兼北洋大臣,主持北洋防務,文物極有可能在那時已流傳到了天津。

據資料記載,李鴻章的侄孫、李經羲的兒子李國松,也是南北知名的大學問家和大收藏家。他有一個習慣,就是他的書房鑰匙,串在隨身攜帶的鑰匙串上,誰也拿不走。即使是朋友來借書,也要登記。他的收藏遍及青銅、甲骨、瓷器、古錢、字畫各類。他一生深居簡出,不屑做官,但又要維持一個大家庭的開支,只得將拿出藏品來典當維持生計。《行氣銘》是否因此流傳它處不得而知。

還有一種猜測,就是李鴻章另一侄孫,李家老五李鳳章的孫子李蔭軒,他的不少藏品捐贈給了上海博物館。至今,在上博的青銅器館內,仍可以看到藏品的介紹牌子上,註明了「李蔭軒丘輝(其妻)捐獻」的字樣。據天津博物館有關人士介紹,《行氣銘》是徵集而來,那麼,此文物也不排除兄弟博物館之間的交換之物。無論如何,此玉器幾經輾轉流傳,1976年才被天津歷史博物館徵集珍藏,現展覽於天津博物館內,使天津市民有幸可以近距離地欣賞到此件珍藏。

銘文內容

據著名歷史學家郭沫若的釋讀為:「行氣,深則蓄,蓄則伸,伸則下,下則定,定則固,固則萌,萌則長,長則退,退則天。天幾(機)舂在上,地幾舂在下。順則生,逆則死。」

大意為:行氣時要深深吸氣,體內蓄積的氣體增多,然後引氣下伸,稍停,意固氣於下焦;然後緩緩呼出,如草木之萌芽,往上長,與下伸的經路相反而退出,退到絕頂;即緩緩呼氣,直到腹中穢氣全部吐出為止。這樣,天機便朝上動,地機便朝下動。順此行之則生,逆此行之則死。

郭沫若的解釋

郭沫若在《奴隸制時代》中認為:「這是深呼吸的一個回合。吸氣深入則多其量,使它往下伸;往下伸則定而固,然後呼出。如草木之萌芽往上長,與深入時的路徑相反而退進,退到絕頂。這樣天機便朝上動,地機便朝下動。順此行之則生,逆此行之則死。」(《氣功》)雜誌1980年創刊號第8頁)

郭沫若本來就是一個靜坐養生愛好者,正是因為他有著長期靜功修煉的實踐體會,所以才能對《行氣玉佩銘》的確切內涵得出大致正確的判斷,並作出不錯的解釋。

戰國時期的古人是如何得出這套氣功行氣的方法的呢?

據中國最早的史書《尚書》記載:在四千多年前的唐堯時期,中原地區曾洪水氾濫成災。那時就有用起「宣導」作用的「舞」來治療病痛的記載。也有專家認為,古人嚮往長生不老,煉丹求仙成了人們的一種追求。無論是治病,還是求仙煉丹,都是通過身心調練,達到養生目的的。

養生健體是原始氣功發展的基礎,並經歷了數千年的歷史,對傳統文化產生了廣泛而深遠的影響。目前氣功確切的起始時間尚未定論,但是我國現存最早的文字氣功專論,就是《行氣銘》玉件上的銘文。

古人製作一件玉器很費時,一點一點地琢磨,像《行氣銘》這樣的古玉,至少要花上幾個月甚至更長的時間。這也許就是古代玉器上少見銘文的原因之一吧。那麼,這幾十字的銘文如此特殊,在古代又有什麼重要的意義呢?

目前多數專家認為,《行氣銘》上的銘文記述著氣功行氣的過程。其實,「氣功」一詞在古代並不多用,而正式將氣功作為一個名稱使用是現代的事。有資料顯示,在二十世紀五十年代,劉貴珍在《氣功療法實踐》一書中,對「氣功」兩字作了全面解釋。

「『氣』這個字在這裏代表呼吸的意思,『功』字就是不斷地調整呼吸和姿勢的練習。」從此,「氣功」一詞流行開來,並成為各種練氣養生功法的總稱。

《行氣銘》上刻有的銘文內容,正是一種通過行氣而達到養生的方法,符合當時古人希望長生不老、強身健體的思想。此種行氣理論,在中國文化的長河裏綿延了數千年,對傳統文化產生了廣泛而深遠的影響,至今仍在很多領域推崇使用。無論是傳統中醫學還是學術思潮、體育競技、武術拳法,都有相關氣功理論與中國傳統文化相結合的內容。

早在秦漢時期,氣功作為一種重要醫療手段,已有專門著作,並在民間廣為流傳。

氣功與中國傳統醫藥學有相應的聯繫。在我國現存最早的醫學經典著作《黃帝內經》中,對氣功鍛煉的方法、理論和治療效果等內容,已有記載。

除此之外,古代還有氣功導引術方面的相關著作。1973年長沙馬王堆漢墓出土的醫學帛書中,發現兩篇氣功方面藏書,載在一卷帛書上。一篇是文字寫的呼吸導引治療哪些病種及治療時所需用的呼吸方法,即治療不同病種的方法。另一篇則是一幅《導引圖》,圖中共有40幅各種人體運動姿勢的圖像,且每幅圖都註有文字說明。

畫面全為單個的導引動作,導引者有男有女,有老有少。圖中注明了導引作用,並且注明了意識活動要與動作協調,而且已有模仿動物「鷂背」、「龍登」、「熊經」、「鳥伸」的動作。古代氣功導引術實際上就是模仿動物動作的保健體操,也是古人在實際生活中與勞作相結合,推導、聯想出此種保健養生操。從這些圖像與說明中可以看出針對不同的病種及症狀需採取不同的氣功方法治療,這也體現了中醫辯證施治的原則和特點。

中醫講「氣行血行」,就是氣的運行與經絡相通的道理。氣功講究用意念帶動調整體內機能,使經絡通暢,血脈運行。而導引則是通過動作促進行氣的一種方法。無論是《行氣銘》中的行氣理論,還是《導引圖》中的動作,從中醫角度來看,都是通過動作而增加體內氣的運行,而達到疏通經絡、調和氣血的作用。

東漢末年,醫學家華佗創編了著名的導引術《五禽戲》。因為在古人看來,某些長壽的動物之所以能活得久,與它們的日常動作有緊密的聯繫。人們希望延年益壽,於是就模仿這些動物的動作,進行身體鍛煉。

《三國志》記載,華佗根據流水不腐、戶樞不朽的經驗常識,模仿五禽的動作,即虎、鹿、熊、猿、鳥五戲,創編了一套健身體操。華佗告訴弟子關普說:「人體欲得勞動,但不當使極爾。動搖則穀氣得消,血脈流通,病不得生,譬猶戶樞不朽是也。」簡要地介紹了《五禽戲》的由來以及臨床上的應用。

據資料記載,到了六朝、唐時,一些文人、道士根據前人經驗又創造了《八段錦》。此套鍛煉身體的方法簡單易行,廣為流傳。即使在今日,花園樓宇間,仍然能看到人們健身的動作中,有《八段錦》、《五禽戲》所描繪動作,而這些健身動作所配合的呼吸規則,是與《行氣銘》內容一致的

近年來,氣功專家對《行氣銘》有深入的解釋,留待下次在本人網誌再作探討,敬請留意。

本人曾跟太極宗師之入室弟子及

北京氣功師學習,練功四十年。

教授氣功及楊式太極拳

(1)健身氣功---

由淺至深,由簡至繁。

減輕壓力,改善失眠。

青春常駐,健康長壽。

(2) 楊式太極拳及用法、

太極鬆功、太極樁功、

太極推手、太極拳內功心法等

特點----功法自然、安全、符合科學,

加強自衞能力,開發人體潛能。

收費大眾化,時間有彈性。

個別或小組教授,迅速見效。

十年間已教超過二百人,

包括醫護人員、武術愛好者、

氣功研習者及各行各業人士。

聲明: 只在屯門黃金海岸地區任教。

有緣者請電 5963

2671 (有what’s

app)

梁先生洽

電郵:

lsw123456@gmail.com

留言

發佈留言