行氣玉佩銘--各家不同解釋(1)

行氣玉佩銘--各家不同解釋(1)

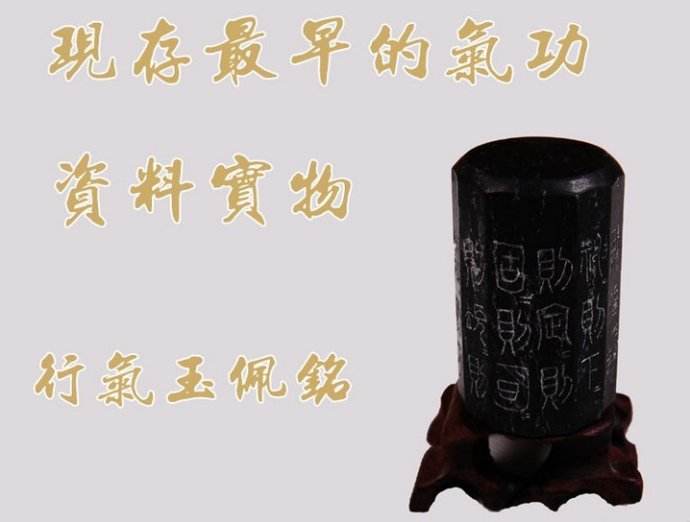

《行氣玉佩銘》是我國現存最早的氣功理論文物資料,也是中國古代醫學理論較早、最完整的文獻記載,據考為戰國時期的作品。

長久以來,它被氣功界認為是周天情景的描述和行功時的注意事項,雖然僅是寥寥數語,卻也簡單扼要的把氣功中「真氣運行」、「人與天地大自然間互動」的全部過程表達的清清楚楚。

原拓片被羅振玉先生收錄於《三代吉金文存》第20卷49頁。

玉器本無名稱,氣功界人士把它稱做「行氣玉佩銘」,又稱「玉銘」或「行氣銘」。但天津博物館不同意此名稱,因為它不是佩在腰間的玉器,而是手杖把頭上的裝飾,因而他們將其定名為「行氣銘玉杖飾」。

此器為青玉,有灰黑色暈斑。十二面棱柱體,高5.2公分,寬3.4公分。中空但未穿頂,用來套在杖上,頂部為圓形平面,一面下部有一孔與內腹相通,棱面經拋光。在十二面中,每面自上而下陰文篆刻三個字,有重文符號,共計四十五字。其中不重複的字只有22個,但有爭議的字卻多達10個之多。如:『「深」作「吞」』,『「伸」作「神」』,『「萌」作「明」』,『「退」作「復」』,『「几」作「兀」、「其」』,『「舂」作「木」、「樁」』等。目前大都採用郭沫若的譯法。

從練功的角度來看,在《性命圭旨第一節口訣》中有一段頗為相近的描述,提供給大家參考:「工夫至此,自然精神朗發,智慧日生,心性靈通,隱顯自在。自然有一段清靜闔辟之機,自然有一段飛躍活動之趣。自然有一點元陽真炁從中而出,降黃庭,入土釜,貫尾閭,穿夾脊,上沖天谷,下達曲江,流通百脈,灌溉三田,驅逐一身百竅之陰邪,滌蕩五臟六腑之濁穢。」

銘文:

行氣.深則蓄.蓄則伸.伸則下.下則定.定則固.固則萌.萌則長.長則退.退則天.天几(幾)舂在上.地(幾)舂在下.順則生.逆則死.

(一) 郭沫若的解釋:

這是深呼吸的一個回合。吸氣深入則多其量,使它往下伸,往下伸則定而固;然後呼出,如草木之萌芽,往上長,與深入時的徑路相反而退進,退到絕頂。這樣天機便朝上動,地機便朝下動。順此行之則生,逆此行之則死。

(二) 華夏智能氣功創始人龐明的解釋:

練氣功是改善、促進、增強真氣在體內運行的狀態,從而達到祛病延年的目的(各種特異功能也是在此基礎上,通過一定的鍛煉而產生的)。

練氣功的入門方法很多,其中比較穩妥的方法之一,是從中宮入手。

《行氣玉佩銘》所載方法(行氣),開始意念集中於中焦-中脘部。中焦是氣血生發之所,通過細而深長的呼吸運動,可以激發中焦的功能,如是氣血的生髮必然旺盛,中焦產生了熱感,說明真氣已溫煦充沛於中焦,這就為練氣功奠定了氣血的基礎。

爾後,呼吸運動逐漸加深,熱感也逐步下降,延伸到下焦。下焦是真氣發生之所,不僅供給、調劑真氣的運行,而且對真氣有翕攝作用(深則蓄.蓄則伸.伸則下)。此段時間,意念集中于丹田、氣海處。該處是「五臟六腑之本,十二經之根,呼吸之門」(難經)。神定於此則精不搖而固,精固則化生真氣使之日充,於是小腹部熱感逐漸形成熱氣團,氣團日益增大,內壓亦日趨增長(下則定.定則固.固同萌.萌則長)。

氣團增長到一定程度就自然沿任脈下行,衝開陰蹻庫-會陰穴,而後退行督脈,撞開三關,上達於腦(長則退.退則天)。

如是則精化氣,氣化神,神位於上元腦海,主宰一身之生生化化。而人體從外界攝取的營養物質,則“味歸形,形歸氣,氣歸精”,精存于下焦而為生身之本,這一規律順之可以長生,逆之則中壽而死(天幾舂在上.地幾舂在下.順則生.逆則死)。

(三) 馬國興的解釋:

行氣。

運行什麼氣?這乃是認識氣功健身強體的根本點。《黃帝內徑•上古天真論》中黃帝曰:“余聞上古有真人者,提挈天地,把握陰陽,呼吸精氣,獨立守神,肌肉若一,故能壽蔽天地,無有終時。”這段論述告訴我們,行氣,是指真元之精相合所化生之氣;“行氣”二字,乃指“先天真元之氣”運行的功法而言。但真氣又是如何生成的,又是如何運行的呢?

深則蓄。

深者,乃“真人潛深淵,浮游守規中”之深淵,即“委志歸虛無”。蓋虛無者,真氣所生之處也。是說先天一氣,自虛無中來,要得此氣,必當委曲志慮以求之。深淵者、虛無者,皆指少腹丹田氣海而言說的。呂洞賓《百字真言》中說:“養氣忘言守,降心為不為”,降心氣所致之處,丹田氣海,丹田中心之陰精與腎之陽精相合,這就是意守丹田的煉精化氣、真氣生成,而又能積蓄先天真元之氣充足。此乃氣功的初步練法,也是深則蓄的全部意思。煉精化氣,陰陽精相合所化之氣為真氣。

蓄則伸。

練功到了一定階段,真氣蓄足,就會出現種種證驗,即真氣伸發而產生的內景象,由於人體的個性差異,所出現的種種證驗景象前後不完全相同。元代人陳虛白在《歸中指南》中指出:“其證驗如此,夾脊如車輪,四肢如山石,兩腎如湯煎,膀胱如火熱。一息之間,天機自動,輕輕然運,默默然舉。”此就是真氣之伸的描述。

伸則下,下則定,定則固,固則萌。

此言心專不縱橫,恐生災異也。真氣初動,會牲畜許多幻覺奇景,迷失本性,自會走火入魔而不可自拔。這時應一心無動,幻景自退。神氣自相抱一,又須常覺而常悟,候其一氣之存。勤勤內照,誠有所待,神定氣固矣!真氣堅固,萌動伸發在周身運行之勢,此乃初步練功到了成熟的階段。

萌則長。

修煉內氣功夫到了行氣成熟的階段,體內真氣周流不息,異常活躍而法象萬千,可以疏通經絡,血脈和暢,滋潤臟腑,舒筋堅骨柔活關節,妙不可言。然真氣運行的具體途徑,由於功法不同,亦不相同。《參同契發揮》描繪的具體途徑為:“真氣下到會陰穴,渡過尾閭穴向上通過夾脊、玉枕、風府、泥丸,返下明堂、鼻柱,入於華池,化為甘津,咽下重樓,澆灌五臟六腑至丹田,上下流轉,充盈四大,周而復始無不遍矣!”此乃周天法式的一種。

又有“無極天一生水功法”,乃真氣“從頭流達足,究竟複上升;往來洞無極,怫怫被容中”的全身上下往來運行的功法。

上述兩種真氣運行的功法,在傳統拳術攻防之道的修煉中皆有運用。有獨用一法者,有兩法皆用者。上有其他種種大同小異之修煉內功的方法,不一一列舉了。

長則退,退則天。

上述兩種真氣運行的方法,時常修煉,真氣純陽之性長,同時身內的陰邪退盡,可以達到內清虛而外脫換的顏色浸以潤,骨節益堅強,神氣自相抱一的健康身體。此修煉真氣運行的功夫,正是為了“排卻眾陰邪,然後立正陽”的目的。“長則退,退則天。”六個字是說修煉氣功,純陽之真氣長,則身體內陰邪退;體內陰邪退盡,純陽之身體便如同九重天的太極虛靈妙境。天,乃玉佩中空所暗喻的純陽之體,正如孫綠堂所說:“身體如同九重天,內外如一,玲瓏剔透,無有一絲雜念攙入其中。”這就是拳家內勁功夫成時的表述。亦是畢坤先生在《渾元劍經外篇•天清咒》中所說:“一點天清,二點地靈,三點神光遍九重”的精義。

天幾舂在上,地幾舂在下。

夫人之一身,象天法地,與天地同一陰陽。人知此身與天地同一陰陽,則可與論氣功修煉之道矣。天陽、地陰;陽升、陰降。真氣在體內運行之所以能升、能降,周而復始地升降循環不息,是因為天機啟動真氣上行,是為陽升;地機啟動真氣下行,是為陰降。此即“氣升液降”之理法。天幾舂,地幾舂,是為何意?陽化氣則升,乃天幾舂之意;陰成液則降,乃地機舂之意,此乃天地萬物自然之理法。水遇熱則化氣而上升是為雲;雲遇冷則液化而降下是為雨。水在天地間陽升、陰降,亦如自身內真氣“由頭流達足,究竟複上升”的“氣升液降”法,此乃“天之舂在上,地之舂在下”句的自然之理。修煉氣功亦要符合天地之道、理、法式。

順則生,逆則死。

人乃秉天恩地德而生成,是天地造化之產物。故修煉氣功的強身健體之道,外要遵從天地自然法則,內要順從自身內外各部位器官之性情,方能達到強身健體之目的,此乃“順則生”人的精義。如果外面背道而馳,內逆生化之機制而動,此乃“逆則死”之途的精義。就是順從陰陽之道者生,逆陰陽之道者則死。

(未完)

本人曾跟太極宗師之入室弟子及

北京氣功師學習,練功四十年。

教授氣功及楊式太極拳

(1)健身氣功---

由淺至深,由簡至繁。

減輕壓力,改善失眠。

青春常駐,健康長壽。

(2) 楊式太極拳及用法、

太極鬆功、太極樁功、

太極推手、太極拳內功心法等

特點----功法自然、安全、符合科學,

加強自衞能力,開發人體潛能。

收費大眾化,時間有彈性。

個別或小組教授,迅速見效。

十年間已教超過二百人,

包括醫護人員、武術愛好者、

氣功研習者及各行各業人士。

聲明: 只在屯門黃金海岸地區任教。

有緣者請電 5963

2671 (有what’s

app)

梁先生洽

電郵:

lsw123456@gmail.com

留言

發佈留言