行氣玉佩銘--各家不同解釋(2)

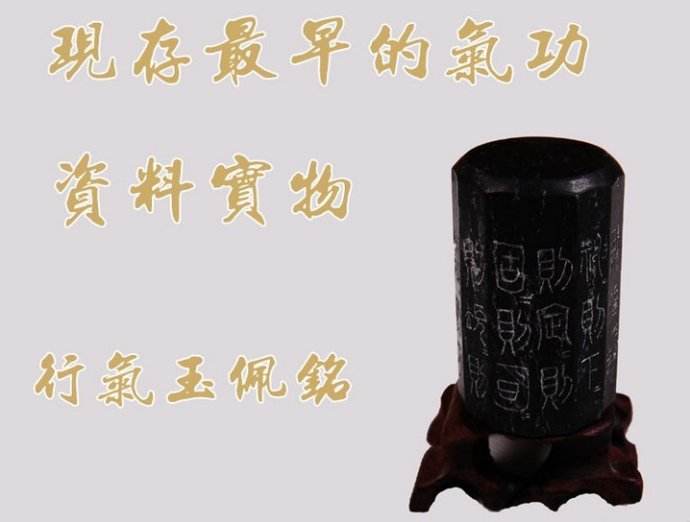

行氣玉佩銘 -- 各家不同解釋 ( 2 ) ( 四 ) 林書立闡釋《行氣玉珮銘》 林書立 : 《氣功與體育》雜誌特約撰稿人 行氣玉珮銘,原為刻在一塊十二面體的小玉柱上的銘文。它是一份記述戰國時期氣功修持過程的珍貴史料,也是現存最早的有關氣功的文物。銘文原系大篆,共 45 個字,經郭沫若考釋為:“行氣,深則蓄,蓄則伸,伸則下,下則定,定則固,固則萌,萌則長,長則退,退則天。天幾舂在上,地幾舂在下。順則生,逆則死。”應該怎樣理解這段銘文的具體修習過程呢?下文試作闡釋。 一 首先要探討的是,銘文記述的是簡單的一個呼吸回合,還是一個分階段修習,將呼吸之氣和內氣結合起來的聯動過程? 包括郭沫若在內的一些專家認為,這是“深呼吸的一個回合”。即深吸氣,自上而下運行至下腹(從“行氣”至“定則固”);再深呼氣,自下而上運行至頭頂(從“固則萌”到“退則天”)。但從銘文的具體記述看,這種說法值得商榷。它應該是一個分階段修習,由呼吸之氣和內氣聯合運行的過程。這可以從下述幾方面看出來。 1. 從“蓄”、“定”、“固”等詞的內涵看:“蓄”是蓄積的意思。蓄積顯然需要一個過程,它要依靠多次吸呼來激發腹臍部位的氣機。如果一次深吸氣便達下腹部,那是“蓄”不起來的。“定”和“固”同理。呼吸之氣連同激發、蓄積起來的內氣,聯合運行至下腹部,此時停下來,再通過多次吸呼,激惹下腹部氣機,使之不斷醞釀、鞏固、壯實,待時機成熟,內氣才會萌動隨呼氣向脊背逆行而上。 2. 從銘文的行文句式看:銘文採取了“……則 A , A 則 B , B 則 C……” 這樣的句式。這種句式的特點是,前句的結果是後句的原因或條件,只有具備前面的原因或條件,才有後面的結果;而後面的結果又是再後面的原因或條件。因為深吸氣,才有腹臍部位氣機的萌發和蓄積;因為腹臍部位內氣的蓄積,才導致氣機的下伸,才可能在下腹部停留,穩定下來,對下腹部進行激惹;因為氣機在下腹...